「炎環」特別記念企画 - 500号を振り返る

第4回:「炎環」とは

20号(1982年1月)から始まった「炎環集」。

初回は18名の作品(1作品3句)を掲載してのスタートでしたが、それから1年後の31号では、33名の作品が並ぶまでに成長しました(ほぼ倍増)。

31号。B5版袋綴じですが、28号からは「表紙」がつきました。

31号の「炎環集」

その31号すなわち1983年1月号で、石寒太氏は、この「炎環集」の趣旨について、次のように語っています。

第

これを書いた石寒太氏は39歳、この猛々しい書きぶりは、いかにも若さにあふれています。

また、この文章には、「句会報」と「自選欄」の違いが、たいへん分かりやすく示されています。

句会はさまざまな試みを討議する場、そしてそれをタタキ台にして、あとは、推敲するのも自分、定稿にするのも自分、その自分が「自ら燃えること」、その舞台が「炎環集」だと言っています。

「燃える」という特徴的な表現は、第2回に引用した「「無門」の出発について」の中でも使われており、「個性豊かな者が、己れの光を放ち合いながら燃焼する」それが「無門」だと書かれていました。

こうして「無門」誌は、作者が自ら燃える「炎環集」をその中心に据えることで、俳誌としての形式を確立しました。

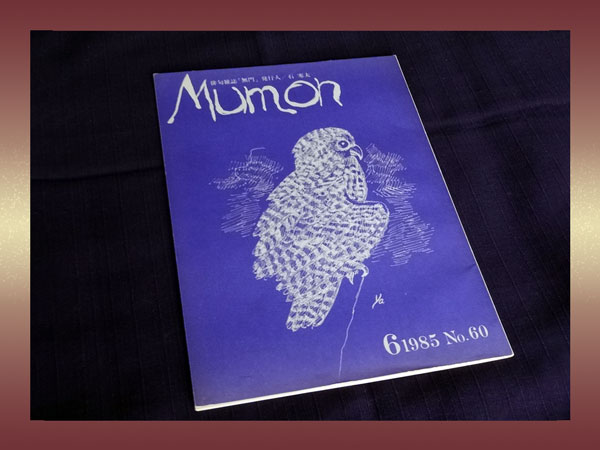

「炎環集」への投句者が月を追って増えていく中、50号(1984年8月)において、「無門」はその誌名の表記を「Mumon」と改めました。

「炎環集」が誕生して3年後の1985年4月15日、石寒太氏は第2句集『炎環』を刊行します。

句集の「あとがき」に「昭和五十五年から五十九年までの二百五十八句を集めた」とありますが、昭和55(1980)年といえば、まさに謎の第1号が生まれた年であり、それから見る見るうちに、氏の周りに集まって来た多くの「熖」が、まさに「輪を形成して天を駈」けようとしている、そんな実感が、この句集のタイトルに込められているのでしょう。

石寒太第二句集『炎環』

句集の中扉には「自らを熱すれば、火となりて、その焰は輪を形成して天を駈く」と。

句集『炎環』に対する諸氏の感想が、「Mumon」60号(1985年6月)に集められていますが、その60号の「炎環集」を見ると、そこにはもう94名もの作品が並んでいます。

それらの中には、現在の炎環同人である丹間美智子氏、三井つう氏、一ノ木文子氏、稲見寛子氏の名前も見られます。

60号。35号からA5版の平綴じ、表紙はカラー印刷になりました。

60号の「炎環集」

65号(1985年11月)になると、「発行人」の石寒太氏と「編集人」の今井聖氏の作品は、「炎環集」から外に出て、巻頭へと場所を移します。

「炎環集」の作品は一人3句ずつですが、巻頭に移った両氏は、そこで各々8句を発表してみせます。

79号(1987年1月)になると、「炎環集」の句に、「石寒太推薦」を意味する*印が付くようになります。

それと同時に、石寒太氏が「炎環集」から、何句かを取り上げて鑑賞、批評する「炎環往還」がここから始まりました(「炎環往還」は現在も継続中)。

この翌年には、いよいよ俳句結社「炎環」が結成さるのですが、その機は次第に熟していきます。

雑誌の購読者も増え、「第三種郵便物認可」を1987年7月27日付けにて得るまでに至りました。

1988年1月、石寒太氏を主宰とする結社誌「炎環」が晴れて創刊します。

これが91号です。

「炎環」創刊号(91号)

「創刊のことば」と「目次」

「炎環集」は、雑誌が結社誌「炎環」になっても、当然ながら継続します。

しかし、それが結社誌であるがゆえに、その性格はがらりと変ります。

創刊号の「炎環集」

これまでタイトルの下に添えられていた「自らを熱すれば火となり、その熖は輪を形成して天を駈く」という一文は消え、それに変わって「石寒太選」の4文字だけが大きく明記されるようになりました。

つまり、これより「炎環集」は、体制的に、石寒太主宰の指導下に入ったのです。

作品も、これまでの題名付き3句に変わり、題名無しの5句投句となりました。

しかも雑誌に掲載されるときの配列順や句数は、主宰の評価にしたがって決められることとなり、加えて、一句一句には主宰の添削も加味されます。

おそらくこのような処遇を嫌う人もいたのでしょう、「Mumon」終刊号(90号)の「炎環集」は106名でしたが、「炎環」創刊号では87名に減じています。

またこの当時、石寒太主宰は俳句教室などで盛んに指導をしており、そこからの入会者も多数あって、「炎環集」に初心者の割合が増えたことも、こうしたことに関係していると思われます。

「Mumon」終刊号(90号)の「炎環往還」に、石寒太主宰は次のように記しています。

ここまで書いて、電話が鳴った。師楸邨からである。来年一月号から「炎環」を創刊するにあたって、その巻頭を飾る句をお願いしてあったが、ようやくそれが出来上った、というお電話である。わざわざお電話をいただくなどという、まったく思いもかけないことに、受話器を置きながら、思わず感激する。

先生は、「雑誌を出すと、いろいろ思わぬことがあるものです。ぼくも四十年前“寒雷”を出した時そうでした。でも、あまりそんなことは気にせずに、信ずるところを貫ぬけば、ついてくる人は自然ついてきます。思う存分やりなさい。「炎環」は力のある人の集まりです。ぼくがいちばんよくわかっています。おめでとう」と、静かにいわれた。

「炎環」誌は、巻頭にまず主宰の句が置かれ、次に「炎環集」が展開します。

この様式は、「炎環」創刊以来、現在までずっと変わっていません。

同人の作品集である「梨花集」は、「炎環集」の後に位置します。

このように、主宰が選をする作品集が、同人の自選集よりも前に来るという結社誌は珍しいかもしれませんが、これが「炎環」誌の、一つの大きな特徴です。

さて、今回冒頭に引用した文章は、31号に掲載の、「初心にかえる」と題して「無門」メンバーに向けた石寒太氏の文章の一部ですが、この「初心にかえる」は、たいへん味わい深い文章なので、最後に重複を恐れず、下にその全文をご紹介します。

初心にかえる 石寒太

明けましておめでとうございます。本号が皆様のお手許に着くころは、すでに新しい年がはじまっているかと思います。

去年のお正月には、「無門」の数人と浅草寺に初詣にゆきました。あっという間の一年でありました。「無門」本号は三十一号。三号雑誌といわれ、たちまちに消えてゆく雑誌の多い中で、この三十一号を踏み出し得たことは誠に貴重だと思います。

当初数人でスタートした「無門」も、今では四十人近い会員が切磋琢磨しています。感慨無量です。ここに一冊の「無門」があります。創刊号です。後から入られた会員の方が殆どだと思いますので、もう一度これを覗いてみましょう。ます創刊によせた拙文が載っています。“「無門」の出発について”と題されています。この言葉は、今日まで少しも変わりなく生きつづけています。

「無門」はその名の通り、大道にして無門である。自由である。結社でもなければ同人会でもない。俳句の好きな個性の集まりである。必要とする人が集い、求めるところがなくなれば散る。三三五五寄り、飛花落花のごとく消ゆる。だから、結社のようにいたずらに多くの人数も要しない。ただひとにぎりでもいい、個性豊かな者が、己れの光を放ち合いながら燃焼する。その光ある限り――。「無門」に上下はない、年齢もない。ましてむずかしい規約などない。あるのはひとりひとりの俳句そのものである。

新しい個性はどんどん増えつづけています。まったく俳句など知らなかった若い人達が、「無門」はもちろん、「寒雷」誌上の三句欄で活躍しているのを見ると嬉しくなります。今後も若い力で頑張って欲しいと思います。

よく、「無門」の誌名について訊ねられます。これは染谷佳之子さんの命名です。第一回の句会を開くにあたり、彼女が会場を区民会館に求めてくれました。その折、係員から「会名のない団体には会場を貸すことはできない」といわれ、咄嗟に会名の欄に書き込んだのがこの「無門」の二字でした。いかにも仏教に造詣が深い佳之子さんらしい言葉だと思います。

「無門関」という言葉もあります。いま『広辞苑』を繙いてみると、「宋の無門慧開が、古人の公案四十八則を評釈した書。門人宗紹の編纂。一巻。無の境地を明らかにし、禅宗で重んぜられる。禅宗無門関。」と見えます。まさに、「無」は自由にも通じるわけです。個々の心の趣くところに従って表現するのが「無門」なのです。

染谷さんは、「必要上“無門”としておきました。第二回目からは正式に会名を決めて下さい。」といわれました。生来なまけ者ゆえそのまま「無門」を踏襲しましたが、実は私はこの名前がすこぶる気に入っていました。

第二十二号からは、「炎環集」という欄を設けました。これは従来句会報を主にしてきた「無門」ですが、句会ではそれぞれが未完成あるいは冒険的な句を試みて討議します。いわばそれをタタキ台に推敲し、定稿にしているわけです。創作途上にある句ばかりが活字で並んでいるのは心苦しい、という訴えが出てきたので、句会報とは別に、新たに自選欄を作ったわけです。これを、私は「炎環集」と名付けました。「炎環」という言葉は辞書には出て来ません。私の造語だからです。従って冒頭に「自らを熱すれば火となり、その熖(ほ)は輪を形成(な)して天を駈く」と書き添えました。「炎環」は「火の輪」です。ひとりひとりは、いつも燃えていなければならない。ひとりの小さな火は熖となり、熖は炎を呼んで次第に広い輪を作り、やがて天をも突くばかりの炎の環となる。というほどの意味です。「無門」のひとりひとりは、自ら燃えることです。冷えきっているところからは何も生まれてきません。作品はもちろん、人間自身が燃えること、これが「無門」人の唯一の条件です。

「無門」は作品と人の輪と大切にしてゆきます。何か事が起ると数人が集って知恵を出し合います。印刷所に困った時も、何人かが意見を持ち寄り、現在の印刷所に落着きました。

ある人に電話したとき、「無門」というと、相手は「無文」と受け取って、お金のない人たちのお集まりですか?と問われたことがあります。なるほど、「無門」の連衆はあまり金には縁のなさそうな人ばかりです。ひとり年間一〇、〇〇〇円、一ヶ月七〇〇円たらずの印刷及び通信諸雑費で発行し、やりくりしています。でも、遅刊もなくやって来ましたし、これからもなんとか続くと思います。貧しいながらも、明るく楽しい場を信じつつ、ひとりひとりが純粋に俳句にたち向っています。

もっとも、楽しいのはいいのですが、中には飲んだり食べたりするときだけしか顔を見せない人もいるのは淋しい限りです。「無門」はあくまでも勉強の場です。厳しい中にも楽しさがある集まりにしてゆきたいと思います。それが「無門」の精神です。

「無門」の特徴は、単に俳句を学ぶだけでなく、人間的にも広く求める心を培っています。本筋である俳句はもちろん、散文・詩・短歌などからも求めて欲しい。文学だけではなく音楽・絵画・書…等々。あらゆるものから自分の幅を広げて、深く摂取して欲しい。それが願いです。俳句だけにこだわりつづけているところからは、決していい俳句は生まれません。

その一環として、第十六号から『三冊子』の輪読を始めました。現代俳句は大変な隆盛をみせながら、次第に句の痩せが目立ちはじめています。これを養うために古典を学ぼうと思い立ったわけです。芭蕉自身が残さなかった俳論は弟子たちによって祖述されました。『三冊子』はその代表です。「白冊子」「赤冊子」と二年がかりで読み継いできました。今年は、「黒冊子」に入り、一冊読破をと思います。地味ではあるが根気強い歩みこそ必要であろう。

(1983年1月)

(次回に続く)