感謝の俳句で伝える

あなたらしい「ありがとう」のかたち

炎環誌(炎環の俳誌)で発表された感謝の俳句を解説付きでご紹介。

さまざまな感謝の俳句を通じて、あなたらしい「ありがとう」の伝え方を探してみませんか?

俳句の面白さをより一層感じることができる「面白い俳句」ページもあわせてご覧ください。

稲 つるび市民ホールの書展かな

早川洋子

「炎環」12月号より

発表の場に感謝

「書展」とは、書道の展覧会のこと。

市民ホールで開かれている「書展」ですから、それはおおよそ、師範の元で研鑽を積んでいる多くの人たちが、日ごろの成果を示すために、渾身の作品を発表する場としての「書展」であると思われます。

そのような結社の書展は、たいてい、年に一度、毎年同じ時期に、市民ホールなどの公共施設を会場にして開かれます。

書展では作品が多くの人の目に触れますし、また、優秀な作品には師範から賞などが贈られます。

ですから、結社で学ぶ者(師範から見ればお弟子さん)たちは、この書展を一つの目標にして頑張ります。

俳句もそうですが、書道なども、ある程度のレベルに達すると、なかなか成長が自覚できなくなるもので、しかしそれでも継続こそが力ですから、目標のあることがなにより励みになります。

この一年間も、書展での発表を目指して仲間とともに精進してきました。

そんなある夜、かなたに稲妻が走りました。

この句は、その稲妻を吉兆と捉えて、「稲びかり」では物足らず、「稲つるび」と呼んでいます。

今年の書展での「実り」はきっと大きいに違いないという充足感が、「書展かな」の「かな」に込められています。

解説

季語:稲つるび

「雷」は夏の季語ですが、それがゴロゴロと鳴る直前に見える「いなびかり」は秋の季語で、「稲つるび」とはその「いなびかり」の別の言い方です。

同じ一つの現象の、音は夏で、光は秋と、俳句の世界では奇妙なことが起きています。

これは、田んぼに育った稲が、雷の光と交尾して、その結果、実を結んでお米ができる、という言い伝えがあるからです。

つまり、雷の光は稲の妻、そう、「いなづま」なのです。

雷は春夏秋冬いつでも起こりますが、そのときに発生する光は、お米を実らせるという点で、秋にこそ最も重要な働きをするため、これを秋の季語としています。

交尾することを古語で「つるぶ(つるむ)」と言い、「稲つるび」とは稲の交尾をあからさまに表現した言葉です。

秋高しいつもの場所で待ち合はせ

副田氷見子

「炎環」12月号より

親友のあることに感謝

この句、一見すると、特別なことは何も言っていません。

ただ、なんとなく、しあわせそうな感じは伝わってきますが、ここでは、それがどこから来るのか分析してみましょう。

まず、「秋高し」の季語ですが、これについては下の季語解説にもありますけれども、一般に、人は、この一語だけでもしあわせな気分になるものです。

次に「待ち合はせ」という語から、これから誰かと会おうとしていることは分かりますが、それはいったい誰なのか。

それが誰かは、「いつもの場所で」によって想像できます。

それは、たびたび会っている人で、待ち合わせはいつも同じ場所、「じゃあ、いつものところでね」と言えばお互いに通じる仲、そう、親友です。

いいや、しかし、たとえば家族だって、外で待ち合わせするときは、「いつもの場所で」なんて言ったりするじゃない、だから親友とは限らないでしょう、と反論されそう。

たしかに、大切な家族と外で会うときにも、同じような高揚感があるかもしれないし、それを言ったら、会う相手はもしかすると恋人かもしれない。

いずれにしても、この句の「秋高し」は、爽やかな秋だという一般的なしあわせ感にとどまりません。

いつもの場所で待ち合わせをする、そういう親友(あるいは大切な人)がいるという幸福感、それに対する感謝の気持ちが、この秋を一段と高くしているのです。

解説

季語:秋高し

秋の晴れた空が、澄みきって高く見えること。

「高い」のは青空ですけれども、それを「秋が高い」と大胆に単純化して、秋の清々しさ、気持ちのよさを強調しています。

この言葉は、中国7世紀の詩人・

そこから転じた「天高く馬肥ゆる秋」という慣用句もありますが、しかし、これなどはどちらかといえば「食欲の秋」を言い表すことのほうが普通でしょう。

季語としては、「秋高し」と同じ意味で「天高し」もOK。

ただ、この季語のみで、秋の典型的な気分を言い尽くしているところがあり、その点で、使い方の難しい季語ではあります。

人文字の野外練習秋 澄 めり

髙橋郁代

「炎環」11月号より

生徒たちに感謝

人文字というのは、広い土地に大勢の人が並んで文字をつくることです。

たとえば「PEACE」という字を地面に大きく書き、人はその線の上に、隙間を空けず、ズレることなく、きちんと並ばなくてはいけません。

これを地上で眺めるだけでは、ただ大勢の人が見えるだけです。

しかし、上空からこれを見おろすと、そこにPEACEという五文字がくっきりと浮き上り、それが人によって形作られていることに感動します。

句では、学校の生徒たちに、この人文字を作らせようとしています。

学校の創立50周年とか、そういう記念のイベントなのでしょう。

これには全校生徒が参加しますから、それを統制する教師たちもたいへんです。

本番では、校舎の屋上や高いクレーンの先から、あるいはドローンを飛ばして、場合によってはセスナ機から、生徒たちの人文字を撮影します。

たった一回きりの本番ですから、十分に練習しなければいけません。

青い空も、あたりを満たす空気も、さわやかに澄みわたった秋の日、生徒たちの生き生きと練習に励んでいる様子が目に浮かびます。

解説

季語:秋澄む

秋は大気が澄みきって、目にする風景、聞こえてくる音、そのすべてが美しい、という強烈な季語です。

この季語一つで、すでに秋を語り尽くしているような趣があります。

「

「澄む」も、「爽やか」と似たような感覚ではありますが、しかし「澄む」一語だけでは季語にならず、何が「澄む」のかをはっきりさせた、「空澄む」「水澄む」「山澄む」が秋の季語です。

それにしても、何が澄むのかと問われて、「秋」が澄むと答えたところなぞ、なんと大胆不敵な表現でしょう。

他の季節に比べ、秋は特に美感を刺激するようで、高浜虚子の句には、「秋風や眼中のもの皆俳句」というのがあります。

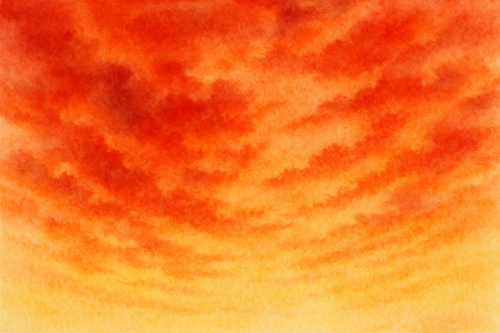

保育園の帰りの楽し大夕焼

福田泉

「炎環」11月号より

真っ赤な夕焼けに感謝

子どもは一日を保育園で過ごします。

私は一日を職場で過ごします。

そして、夕方になると、私は子どもを迎えに行きます。

夏の空はまだ明るく、子どもは先生やお友だちと、何かケラケラ笑いながら遊んでいます。

思えば、この子が保育園に通い始めた最初のころ。

朝、私が送って行って、保育園を離れようとすると、子どもは大泣きに泣いたものです。

それが今ではすっかり慣れてくれました。

自転車の後ろに子どもを乗せて、私と子どもの帰り道。

私たちが向かって行く西の空は、夕焼けで真っ赤に染まっています。

誰にということなく、ただ感謝したい気持ちが、胸にこみ上げてきました。

解説

季語:夕焼

夕焼けとは、『広辞苑』からまる引きすると、「日没の際、地平線に近い空が紅色に染まる現象。日光が空中を昼間よりも長い距離通ってくるため、青色の光は散乱され、波長の長い赤色や黄色の光が多く透過するので起こる」。

これは、一年中、いつでも起こりうる現象です。

それが、なぜか、俳句では夏の季語とされています。

『日本大歳時記』という本で、詩人の大岡信が言うには、「夏の夕焼は他の季節のそれよりも爽快さにおいて遙かに印象的だから、夕焼が夏の季語とされるのは当然である」とのこと。

「春夕焼」「秋の夕焼」「冬の夕焼」とすれば、どの季節であっても季語になりますが、「夕焼」のみですとそれは夏ですので、作者も読者も注意しなくてはいけません。

なお、俳句では、「ゆやけ」と3音で読むことも習慣化しています。

鈴ひとつ夜のねぶたの桟敷席

北原いつな

「炎環」10月号より

青森の市民に感謝

この句は、あきらかに、ねぶたを見ようとやって来た観光客の句です。

ねぶたが運行する沿道には、たくさんの桟敷席やイス席が設けられており、句の「桟敷席」とはそれのこと。

何万という観光客が桟敷席に座り、18時45分から21時ごろまで、大きく勇ましいねぶた人形が、太鼓と笛と手振り

巡ってくるねぶた人形は20台以上あり、そのデザインがどれも異なっていて、光が浮かび上がらせる表情や色彩や力強さは、まさに芸術作品とさえ言えます。

句には「夜のねぶた」とありますが、昼に運行するのは、6日間の期間中、最後の1日のみで、ねぶたはほとんどが夜ですから、「夜のねぶた」は当たり前?

しかし、そんなことは承知のうえです。

ねぶたを見たときの感動と興奮は、五七五のような小さい場所に収めようがなく、この句は、それらのすべてを、「夜の」という一番小さなひと言に込めました。

これこそ究極の感謝の俳句です。

上五の「鈴」は、跳人が全身に安全ピンなどで付けているもので、跳ねれば跳ねるほど賑やかな音を出します。

跳ねるうちに落ちる鈴もあり、それを拾うと幸福になると言われていて、跳人が拾って沿道に投げてやることもしばしばです。

解説

季語:ねぶた(ねぷた、佞武多)

青森県の青森市、弘前市、五所川原市、黒石市などで催される一大イベント(青森では「ねぶた」、弘前、五所川原、黒石では「ねぷた」)。

巨大な猛々しい人形灯籠を台車に載せ、それを曳きながらお囃子や跳人の掛け声とともに、大勢の観衆の中を進んで行きます。

ねぶたの起源は不明なのですが、各地に古くからある「眠り流し」の一種だったのではという見方があります(かつては「ねむた」と言った)。

この「眠り流し」がやがて

ちなみに、「ねぶた祭」という言い方もありますが、だからといって季語の「祭」とは本質的に異なります。

なぜなら、祭は、五穀豊穣を祈ったり、疫病・災害を起こす

追伸のやうに掠めし夏燕

齋藤なごみ

「炎環」10月号より

巣立つ燕に感謝

春、燕がやって来て、よく鳴き声を聞くと思ったら、玄関の軒先に巣を作り始めました。

どこからか泥や藁屑のようなものを運んで来ては、壁にペタペタとなすりつけ、それがだんだん大きな塊となっていき、ついに立派な巣の完成です。

巣の真下には、燕の落とす糞が溜まるようになりましたが、それさえも、我が家に幸せがやって来た証のように感じられて、誇らしく思いました。

やがて、一羽がそこに常駐するようになり、どうやら卵を抱いているようです。

それからしばらくして、巣の端から小さな嘴がちらりと見え、卵が無事に孵ったことを我が家みんなで喜びました。

雛の嘴はみるみる大きくなり、それとともに、餌を運ぶ親燕が軒先を頻繁に出入りするようになって、4、5羽いる雛たちが親の戻ってくるたびにピーピーと騒ぎ立てます。

そうこうしているうちに、子燕たちの飛翔の練習が始まりました。

家の周りを飛んでいた子燕たち、日が暮れると巣に戻ってきて寝ています。

しかし、まもなく、朝も夜も、巣に燕の姿が見られなくなったのは、あの親子たちも、とうとう巣立って行ったということでしょう。

ちょっと淋しいけれど、でもいままで楽しませてくれて、ありがとう、と思った矢先、一羽の燕が玄関を掠めて飛んでいきました、まるで追伸のように。

解説

季語:夏燕

燕は、春に南から渡ってきて、人が暮らしている場所を盛んに飛び回り、家の軒などに好んで巣を作ります。

「燕」といえば、その時期の燕を指し、春の季語です。

その燕は、5月から7月にかけて2度産卵します。

卵が孵ると、夫婦仲良く子育てに励みますが、そもそも巣が人間の建物の一部に(高速道路のパーキングエリアのトイレ内にも!)つくられるため、その子育ての様子や愛らしい雛の姿は、誰もが目にするところとなります。

そんなわけで、「燕の子」「親燕」「子燕」は夏の季語。

また、子育て期間から巣立ち以後まで、夏に見かける燕を全般的に「夏燕」と言います。

巣立ったあとは、親子ともども人家を離れるので、あまり人目に触れなくなりますが、秋に南へ旅立つまでの間は、蘆原などで集団生活を送っています。

花種蒔くイギリス手話のあいうえお

大地緑

「炎環」9月号より

手話に感謝

手話は言語です。

(ここでは耳の聞こえる人を「聴者」、聞こえない人を「ろう者」と呼びますが)聴者は、とかく、手話ってジェスチャーみたいなものだろうと思いがちですけれども、そうではありません。

では、手話が、言語であってジェスチャーではないと言ったとき、言語とジェスチャーとでは何が違うのか。

その違いは、言語は脳の左半球を使う、ジェスチャーは脳の右半球を使う、という点にあります。

ろう者にとっての手話は、脳の左半球(言語野)で認知・生成されており、このことは聴者にとっての音声言語とまったく同じなのです。

ですから見方を変えると、聴者が手話を学ぶということは、大人になってから外国語を学ぶのに等しく、手話をネイティブと同程度にまで身につけるためには相当の訓練が必要となります。

一方、音声言語と同じように、日本には日本手話、アメリカにはアメリカ手話、イギリスにはイギリス手話と、世界各国にそれぞれの手話があり、それぞれ単語や文法が異なります。

果敢にも、これから、イギリス手話の習得に挑戦しよう、というのがこの句で、まさに花の種を蒔くときのように、自分の成長を夢見て、気持ちを新たにしています。

今年は、11月に東京でデフリンピックが開催されますので、聴覚障害者への注目も高まるでしょう。

なお、イギリスでは、イギリス手話を公用語とするという法律が、2022年に成立しています。

※参考文献:斉藤くるみ著『少数言語としての手話』東京大学出版会2007年

解説

季語:

夏から秋に咲く花の、その種を蒔くこと。

蒔く時期は、3月の彼岸前後から、遅いものでは5月というのもありますが、季語としては、花の種類を特定せず春の季語とします。

花を栽培する農家の仕事というよりは、個人の趣味として、花壇や鉢、プランターなどに蒔くことを指して言うのがふつうです。

ですから、花種蒔くという言葉には、その種が発芽したら、苗を育てて間引きもし、肥料を与えて大きくし、というその後の一連のプロセスに対する楽しみも込められています。

そしてなにより、きれいな、立派な花が咲いてくれることへの期待。

素人でも比較的作りやすい花は、マリーゴールド、ヒマワリ、百日草、サルビア、アサガオ、コスモスなど。

炎熱の屋上駐車場は「満」

おおねせん

「炎環」9月号より

ショッピングセンターに感謝

いま、食料品、衣料品など日常の買い物は、ショッピングセンターですることがほとんどです。

ショッピングセンターといっても、駅前にある中型のものから、国道沿いにある大型ショッピングモールまで、その規模はさまざまですが、週末にもなれば、家族みんなで車に乗って出かけ、買い物ばかりでなく、食事やゲーム、ときには映画なども楽しみ、多くの時間をそこで過ごします。

そのようなショッピングセンターには、たいてい、広くて大きな自走式立体駐車場が併設されており、そこに駐車するときは、ふつう、だれしも、地上に近い階層を選びます。

なぜなら、そのほうが出口に近いからです。

ですから、駐車場は、地上に近い階から上へ上へと順に埋まっていき、週末の最も混雑する時間帯になると、屋上階まで満車になります。

「満」とは、満車を意味する電光掲示板の表示。

屋上は「満」、ということは各階全部満車ということで、入り口には、空き待ちの車がずらりと並んでいることでしょう。

しかし、こんなことは、季節にかかわらず常にあることで、それほどに、ショッピングセンターは人気が高い。

とはいえ、夏の真っ盛りのいま、太陽が照りつけて影ひとつない「炎熱」の屋上には、やっぱり止めたくないよねえ。

いやいや、ショッピングセンターには感謝してますけどね。

解説

季語:

むちゃくちゃ暑いという意味の夏の季語。

文字を見ただけで、いかにも暑そう。

「炎」を使った季語には、ほかにも「炎暑」「炎天」「炎昼」「

いずれも晩夏(梅雨明け以降)の季語ですが、これらの特徴は、決して、実際に炎が目に見えているわけではないこと。

あまりに日射しが強く、眩しく、激しく暑いから、「すべてが燃えているようだ」という感覚を言葉にしただけのことで、言うなれば季語自体が比喩です。

その点、俳句を詠む人にとってみると、いまのこの耐えがたい暑さを、たとえ極端な比喩を使ってでも表現したいというときに、これらの季語はうってつけなのです。

足の泥ぐにゆにゆ園児の田植かな

森豊子

「炎環」8月号より

お米の生産農家に感謝

幼稚園児たちの田植え体験です。

これはもちろん教育の一環で、その目的は、園児たちが自然(泥)に肌で直接触れること、米作りの具体的な方法を学ぶこと、農業・食品の大切さ・ありがたさを知ることなどと言われています。

実際のところ、幼い子どもたちは、足の泥の「ぐにゅにゅ」感を面白がって、きゃあきゃあはしゃいでいることでしょう。

この年齢では、田植えの意味なんて、まるでわかっちゃいません。

ところで、いまの日本では、お米の生産農家が年々激減しています。

農林水産省の統計によると、2005年に140万戸だった農家数が、2020年には半減して70万戸になりました。

また、稲作従事者全体の中で、60歳以上の占める割合は、ほぼ9割です。

このままいくと、この園児たちが成人するころの日本には、米作りをする人がほとんどいなくなっているかもしれません。

昨年から今年にかけて、高騰と品不足で、おいしいお米が食べられなくなりました。

いまこそ、園児たちに代わって、お米の生産農家に感謝です。

解説

季語:田植

田植えは日本の稲作に欠かせない重要な作業で、古くは一種の神事でもありました。

この作業が、日本に稲作の伝わった縄文時代後期からすでに行われていたのか、もっと時代が下ってから行われるようになったのか、それには諸説あるようです。

田植えの準備段階では、稲を実らせる田(

そして5月(地域によっては6月)、12㎝ほどに育った苗を、代掻き完了の本田(これを「

日本ではこのように、田植えという非常に面倒な手間をかけて稲を作りますが、アメリカなどでは、日本とは比べものにならないほどの広大な農地に、飛行機で空から直接種もみをまいています。

ですからアメリカに田植えはなく、したがってアメリカで「田植」の句は作れません。

戦争ドラマ氷菓の棒を嚙みながら

百瀬一兎

「炎環」8月号より

平和に感謝

「戦争ドラマ」と言っても、それにはさまざまあります。

季語が「氷菓」ですから、いま季節が夏で、しかも今年が戦後80年であることを思えば、この「戦争ドラマ」は、おそらく太平洋戦争を舞台にした、戦時下の日本における人々の愛や悲しみや葛藤を描いた物語でしょう。

そしていまどき、戦争を賛美するドラマなどあり得ません。

このドラマも、戦争は二度と起こしてならないということがテーマになっているはずです。

ドラマを見ながら口に入れていた棒アイスは、もう舐め尽くしてしまいました。

いま口の中には棒しか残っていません。

日本はこの80年、曲がりなりにも戦争を起こさない努力を続けてきました。

その「努力」とは、アメリカの核の傘に入るという努力で、果たしてそれが正しいかどうかは議論せねばなりませんが……。

ドラマは所詮フィクション、アイスはあっという間に胃の中へ、口に残る棒のみがいまの現実。

その棒を噛みながら、現実の平和をよく噛みしめたいものです。

解説

季語:氷菓

アイス菓子の総称。

これには、アイスキャンディー、アイスクリーム、ソフトクリーム、シャーベットなど、棒アイスからカップアイスまで、あらゆるアイス類が含まれます。

現在、アイス類は一年中売られており、真冬に暖房の室内で食べるアイスクリームもおいしいのですが、「氷菓」は夏の季語とします。

「ひょ・う・か」と3音なので、その点でも俳句に使いやすいと言えましょう。

ただし「氷菓」と書いただけでは、それがどんなアイスなのか、具体的には全く分かりません。

逆に言うと、それが季節を夏と特定する理由でもあり、俳句における「氷菓」という言葉は、「夏、涼、お菓子」という以外に意味をもたない符牒です。

葉桜や母の砥石のへこみ癖

飛田園美

「炎環」7月号より

母に感謝

「葉桜や」で始まるこの句。

さて、どのような気持ちで葉桜を見ているでしょうか。

この句で、「葉桜」と同時に注目しているのは、「母の砥石のへこみ癖」。

母が刃物を研ぐと、その砥石は、いつも決まって同じようなへこみ方をする。

もちろん、その「癖」をどうこう言うつもりではありません。

その「癖」こそが、母そのものなのです。

砥石に限らず、母の日常には、母だけの「癖」が至るところにある。

その「癖」は、母が、家族のために、生活のために、長い間、毎日せっせと同じことをくり返してきた結果なのです。

この句は、「葉桜」の若々しい力強さに、そんな癖のある、頼もしい、だからこそ美しい母を重ねているのでしょう。そして、いつまでもその癖のままでいて欲しいと、心から願っているのです。

解説

季語:葉桜

桜が人々から喜ばれて最も輝くのは、いうまでもなく花が開いて散るまでの期間。

そして花の散ったあと、桜は木いっぱいに健康的な若葉を茂らせますが、その桜を見て、花への陶酔を懐かしんではそれが終わってしまったことを惜しむ人もいれば、花とは打って変わってこれから真夏へと向かう力強い木の姿を賞する人もいます。

この桜の木が葉桜。初夏の季語。

葉桜は、見る人の状況や、性格や、生き方によって、その感じ方が後ろ向きだったり前向きだったり異なるかもしれません。

ただいずれにしても、この木があの華麗な花を爛漫と咲かせた桜であるという記憶からは決して離れられない、それが葉桜の特徴です。

滝しぶき浴びて吟行ひと休み

鈴木経彦

「炎環」7月号より

句友に感謝

滝壺近くの岩場に腰かけ、「滝しぶき」も「浴び」ながらちょっと「ひと休み」。

きょうはここへ「吟行」にやって来ました。

吟行とは、俳句の仲間どうしが数人連れ立って、俳句作りを目的に旅行や散策に出かけることです。

みんなでいっしょに歩きながらも、各自が、行く先々で目についた俳句になりそうなネタを、手帳にこそこそとメモします。

吟行のあとには句会を開いて、吟行中にそれぞれが作った俳句を出し合い、その出来不出来を評し合います。

このような吟行が楽しいのも、俳句をともに学び合う句友たちがいるおかげ。

自然の恵みである「滝しぶき」に、句友たちへの感謝の気持ちを込めました。

季語解説

季語:滝、滝しぶき

「滝は、季節に関係なく落ち続けますが(中には、冬になると涸れたり凍ったりしてしまう滝もありますけれども)、俳句で「滝」は夏の季語。

滝が詠まれていれば、それは夏の俳句です。

なぜ、滝が夏なのか。

それは、日本に暮らす私たちが、とくに夏において、滝のもつ「涼感」を尊ぶからです。

山中の渓谷に勢いよく落ちる豪快な滝はもちろんですが、庭園などに人工的に造られた「作り滝」も、「涼」という点で、夏の季語の対象になります。

暑いばかりが夏ではない、暮らしの中でいかに「涼」を求めるか、そこに注目することが夏の俳句の重要なポイントの一つです。

炎環の『句会』を

体験してみませんか?

- ・俳句をもっとうまくなりたい人

- ・自分の作った俳句を共有したい人

- ・俳句仲間と交流したい人 などなど

\ 句会の魅力や参加方法をご紹介しています! /

句会の詳細を見る